社会人になっても勉強は続きます。学ぶ場所が学校から、社会全般に変わるだけです。

会社員、経営者、主婦、退職された方、個々様々な環境があります。

資格、英語、接客法、エクセルの使い方、仕事術、時間術、文章の書き方、パワーポイントの使い方、人の育て方、マネジメント、おいしい料理の作り方、経営術、税、政治、経済、心理学。。。

例をあげればキリがありません。

これから、わたしの考える「教養」の定義、そして勉強してきた内容を話します。

ざっくり言うと

STEP1.自分の幅を広げる公式

STEP2.社会人に必要な教養マトリックス

STEP3.具体的な行動

この3点をお伝えします。

わたしのやってきたことを強制するつもりはありません。

これから教養を深めようと考えてる人に、何かしらの参考になれば嬉しいです(≧∇≦)b

お知らせ(2024年6月7日追記)

Udemy講師になりました。

大人(社会人)が世界史を

仕事や日常生活で活かすための方法と

具体的な勉強法についての講座を

作りました。

クリック(タップ)するとUdemyページで割引クーポンが適用されます。

https://www.udemy.com/course/rzzoqsmd/?couponCode=A4DF88A4D09857C19143

新社会人は一般常識と専門知識を高めるべきたが。。。

社会人になりたての20代は先輩に日々学びながら、実践と研修、自分でも本やセミナーなどを通し専門性を高めるべきです。

問題は、そのあとです。

・自分の興味関心のあるものばかりをやる人。

・時間を作って専門外の見識も広める人。

将来、この2人には大きな差がうまれます。

・過去の経験や学習の貯金を切り崩しながら生きるのか?

・専門分野以外も学び、専門とミックスして進化するのか?

自分の関心が低い(=すぐに役立ちそうもない)分野にこそ、将来のスキルアップにつながる種になります。

進化の早い現代、今や5年先すら分かりません。

- 変化に追いつけなくなる

- 専門分野が廃れる

- 競争激化による業界の統合、再編

- ロボット技術(AI)の進化により仕事がなくなる

あり得る話だと思いませんか?

今は大丈夫でも、将来何が起こるか誰にも分かりません。幅広く見識を深め相乗効果を生み続けなければ生き残れません。

仕事の質は「仕事外の質」で決まる

レバレッジシリーズでお馴染みの本田直之さんの本に「仕事の質は、”仕事外の質”で決まる」という言葉があります。

フレンチのシェフを例に説明しています。

Q.料理人として伸びるのはだれ?

(1)忙しくて外食に行けないタイプ(仕事に忠実)

(2)忙しくても時間を作り、インプットのために他のフレンチのお店に出かけるタイプ。

(3)新たな発見のために時間を作り、、自分の専門(フレンチ)外の料理店(新店、繁盛店、人気店)にも足を運ぶ。

映画や舞台、アート作品にふれ自分の枠を大きくしているタイプ

A.3

お分かりの通り、3つ目のタイプが「のびる人」と本田さんは答えています。

【参考】『何を捨て、何を残すかで人生は決まる」本田直之

教養を深める=自分の幅を広げること

「自分の幅を広げる努力を本当にしているのか?」と自問自答してみました。

業務に関して精一杯やった、という自負はあります。

しかし、忙しい日々のなかで「自分の幅をひろげる努力」を怠ってきたと感じました。

業務に関わる専門書、ビジネス書、雑誌は読んでも、それ以外の本は読んでませんでした。

アナタはどうでしょうか?

アナタが販売員としましょう。

お客様の生活背景を想像する力があれば、最適な提案ができます。

そのためには「自分の幅」を拡げる必要があります。

30代男性が20代女性の生活や、心理状態を想像するのは難しいです。

しかし、心理学を学んだり、古典や文学作品を読んだり、ドラマや映画をみたりすれば、相手の気持ちに歩みよれる可能性が高まります。

「教養を深める、高める」

というのは日常生活と全く関係ないこと、時間があったら勉強することではありません。

本田直之さんがおっしゃるように、時間を作ってでもやるべきことなのです。

前置きが長くなりましたが、これから社会人としての教養を高めるアイデアを紹介します。

自分の幅を広げる公式

自分の幅を広げるには↑の公式を意識すると、目標が明確になります。

・英語

英語は十分条件ではなく、必要条件

英語が出来ても出世できませんが、英語ができないと出世はできない。

村上 憲郎(元グーグル米国本社副社長兼グーグル日本法人代表取締役社長)2008、村上式シンプル英語勉強法 ダイヤモンド社

英語が話せないと、昇進できない、大きなプロジェクトに参加させてもらえない、転職で不利になるなど社会人にはリスクだらけです。

英語ができる人とできない人では、自分を生かせるチャンスに巡りあえる確率がちがいます。

「自分に英語は必要ない」と思っていても、外国人観光客の増加や、外資系企業との合併など、外的要因がそうはさせてくれません。

・語彙力/論理思考力

教養はアウトプットしてこそ、役立ちます。

そこで重要なのが、「考えをまとめる力」と「伝える力」。

どちらにも必要なのが、語彙力と論理思考力。

人間は文字にしないと、思考できません。だから非言語を言語化できる人が、AIの時代でも生き残ると言われてるのです。

語彙が少ないと、頭に浮かんでるイメージをまとめることも、誰かに伝えることもできません。

自分では自由に思考してる思っていても、考えるための道具=コトバの幅に依存してるのです。

山口周さんは「言葉の豊かさは思考の豊かさに直結する」と『武器になる哲学』で書いてます。

私たちは、自分が依存している言語の組み合わせによってしか、世界を把握することはできないということ。

二つ目は、それでもなお、より精密に、細かいメスシリンダーを用いて計算するように世界を把握することを試みるのであれば、言葉の限界も知りながら、より多くの言葉=シニフィアンを組み合わせることで、精密にシニフィエを描き出す努力が必要だということではないでしょうか?

論理的思考力の重要性は今も昔も変わりません。

ただ、最近はその限界についてもふれられるようになりました

論理的思考を誰もが習得した世界があるとすれば、、、

同じロジックで突き詰めていけば、最終的にはどの人も同じ結論にたどりつく。

人間全員がそうなるのは無理だとしても、AIが代行する世界ならありえます。

論理的思考をベースとしつつ、それを超える何かが求められており、教養が注目されてます。

・教養

価値観が多様になり、選択肢がたくさんある中で、日々決断を迫られる現代。教養は、より良く生きるための「視点」を増やしてくれます。

教養がないと、視点が偏り、独りよがりの考えに陥ってしまいがちです。複数の視点をもつことで自分を相対化できるようになります。

その結果、「謙虚になれる」ということです。自分の理解を超えた何かに対して、思考停止するのでも遠ざけるのでもなく、正面から向き合える素直さが得られます。

素直さこそ、成長の種です。

現パナソニックの創業者、松下幸之助氏は「素直さ」について以下のような話をされています。

逆境は尊い。しかし、また順境も尊い。要は逆境であれ、順境であれ、その与えられた境

涯に素直に生きることである。謙虚の心を忘れぬことである。素直さを失ったとき、逆境は卑屈を生み、順境は自惚れを生む。 『道をひらく』より

教養ある人といえば、知識が豊富な人を思い浮かべる人が多いでしょう。たしかに知識は教養を支える重要な要素です。同じものを見る、読む、聞くにしても、知識が多いほうが楽しめます。

ただし、それだけではありません。教養には「生き方のスタンス」も含まれます。前述の「謙虚になれる」「素直になれる」は、その1つ。

つまり、教養を深めるということは、自分自身の生き方に向き合うことでもあります。

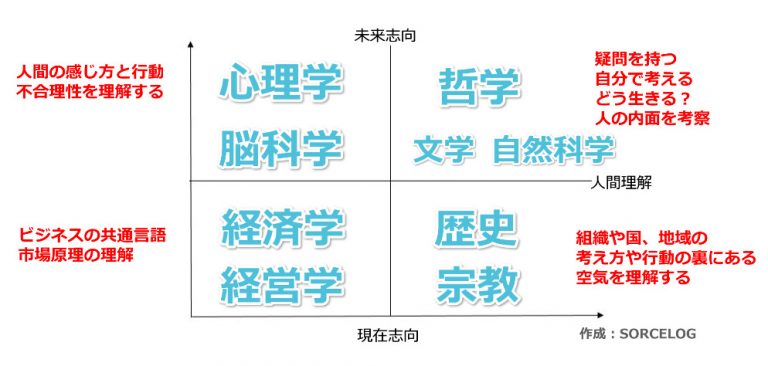

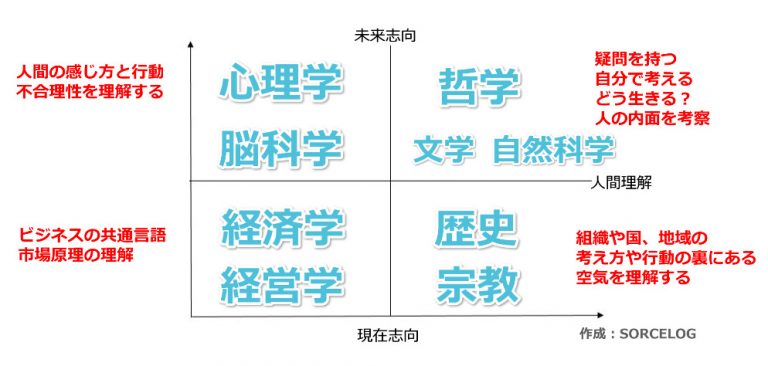

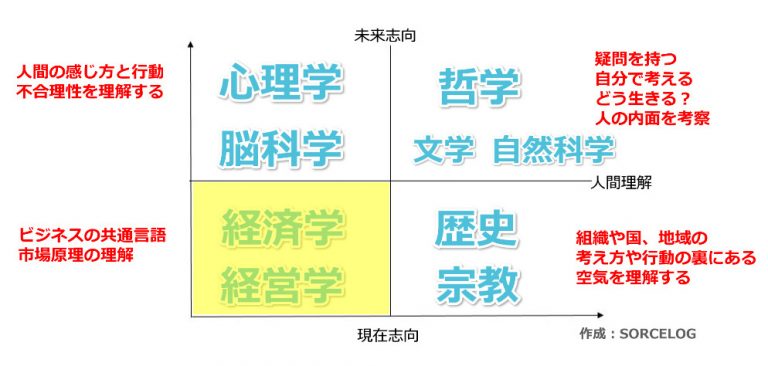

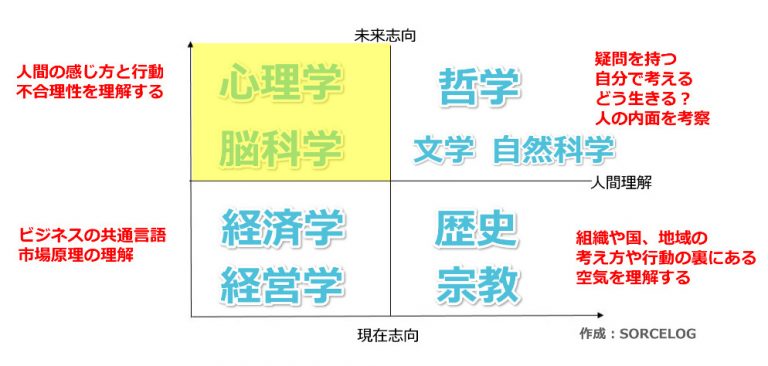

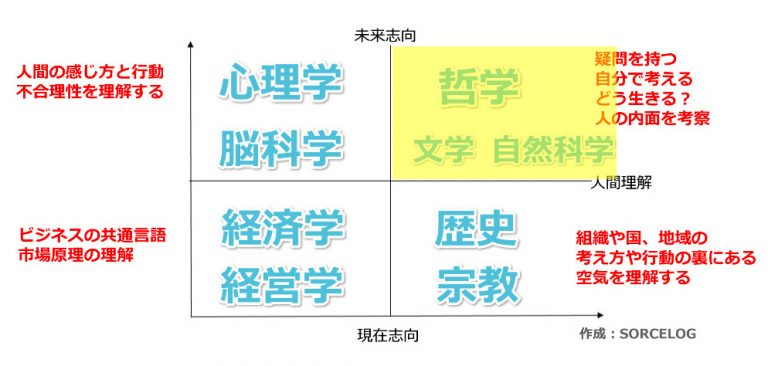

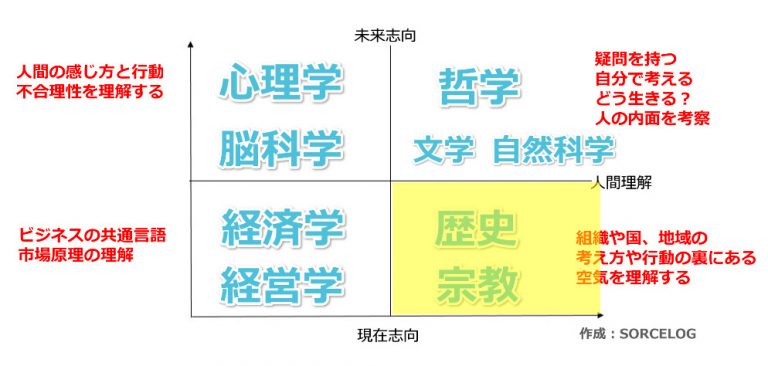

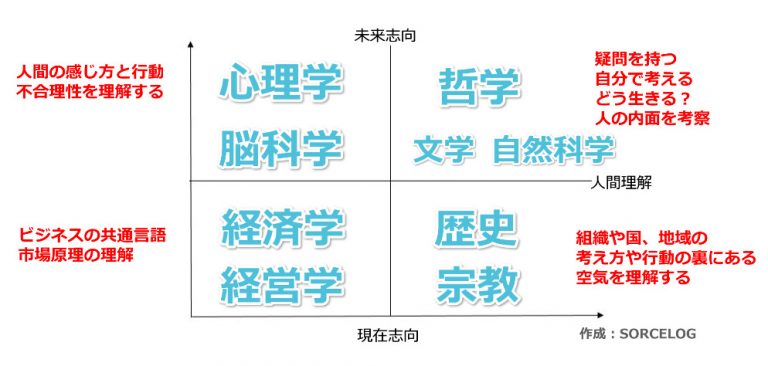

社会人に必要な教養マトリックス

社会人に必要な教養をマトリス化してみました。

・すぐに役立たないのが教養

教養は「接客のコツ」みたいな、明日からでも使えるテクニックではありません(ここが古典とビジネス書との違い)

「なんのために勉強してるの?」とやる気が落ちやすいので注意してください。

どれかに絞るのではなく、バランス良く勉強していきましょう。※一度に何科目もやる必要はありません。

・興味があるテーマから勉強する

好きなものからはじめてください。

マトリックス内の各テーマはつながってるので、最終的に全てを学ぶことになります。

座学で一番怖いのは、三日坊主で終わること。勉強した内容を実際に仕事で使ったり、知識の関連性が見えてくると、おもしろくなります。

ただ、最初は使ったりつなげるだけの知識がありません。だから1テーマ目は好奇心で選ぶべきです。

マトリックスを簡単に説明しておきます。

・経済学と経営学

「経済学」「経営学」は市場のルールや共通用語を知るための道具です。ルールも道具もなしにスポーツをしないのと同じで、最低限やっておくべき領域です。

・脳科学と心理学

人間は合理的に行動するのが前提の「経済学」だけでは、市場で勝ち残れません。

なぜなら、人間は必ずしも合理的に行動する生き物ではないから。

人間の不合理性を知るために「脳科学」と「心理学」を学びます。

・哲学、文学、自然科学

市場や人間の行動を分析するだけでは、イノベーションは起こせません。

目の前の現象、データだけではつかめないことがあります。

それをカバーするには「なぜ」と疑問をもつ姿勢、誰にもみせない人間の内面を知る必要があります。

問い続ける「哲学」「自然科学」、人間の心を描く「文学」で補強します。

・歴史と宗教

目の前に広がる世界のキソは「歴史(日本史・世界史)」と「宗教」で学べます。

ここでいう基礎とは「目に見えない空気感」とも言えます。

外国人と接する機会が多い、海外で活動することが多い人ほど、「歴史」と「宗教」の知識は役立ちます。

日本人以外は「宗教」が行動や思考の基盤になってることが多いので、友人として、ビジネスパートナーとして、相手の基盤を知っておくことは重要です。

佐藤:少し前に欧米で大ヒットしたダン・ブラウンの『インフェルノ』が、日本では大ヒットになりませんでした。

なぜかと考えたら、日本人の多くは『インフェルノ』のモチーフになってるダンテの『神曲』に馴染みがないからだということに気づきました。

それで、『神曲』を読み直してみたんです。

池上:日本と欧米では、宗教的な教養のバックグラウンドが違いすぎるんですね。ユダヤ教、キリスト教系の人なら、子どものころからしっかり教え込まれていて説明のいらない話でも、日本人には説明されないとよく分からない。

池上 彰 ,佐藤 優 (2016)、僕らが毎日やっている最強の読み方;新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を身につける70の極意 、東洋経済新報社

「歴史は繰り返す」という言葉があります。過去と全く同じになりませんが、繰り返すパターンが予測できれば、イノベーションを起こす材料としても使えます。

過去を知ってるだけで、今と未来を行動しやすくなるのです。

世界史の勉強をしたい人向けの専用記事を作成しました。

勉強開始!3ヶ月の短期集中学習

あなたが興味のある分野を選びましょう。

選んだら、それに関する書籍を買って集中的に勉強をはじめます。

ポイントは期間を区切って取り組むことです。

なぜなら学問に終わりはないからです。

時間を決めないとダラダラやってしまうのも良くありません、

おすすめは3ヶ月で1分野の集中学習です。

6~12ヶ月だと長過ぎて飽きるかもしれませんし、1ヶ月では短すぎて成果が中途半端になりかねません。

社会人の勉強に「暗記」はいらない

「勉強」と言われてもピンとこない方もおられるかもしれません。

学生のころのように定期テストがあるわけでもないし、もっと言えば「必ず正解がある勉強」ではありません。

なので、暗記しようとしなくてokです。まずは本を読むことから始めましょう。

脳科学者の茂木健一郎さんは「学びとは読むことだ」と述べてます。

(『頭は本の読み方で磨かれる』)

知性というのは「どれだけたくさんの人の立場で考えられるか」ということだとぼくは思います。

それは「読む」ことによって養われる力なのであり、知的活動の現場で、実際に重要視されているのが、積極的な読書なのです。

(2)付箋をはりながら読む

(3)本にメモする

(4)まとめる(ノート左側)

(5)定期的に見直す

(6)付箋をはってない部分を中心に読む

本の全体像を確認

ざっくりで良いので本全体を見渡します。

内容の把握よりも、本1冊をさっさと読み切ってしまうのがポイント。

理由は、社会人の勉強の挫折する理由は、本を丁寧によみすぎて時間ばかりかかって、途中で飽きて挫折するからです。

まずは、「1冊読んだぞ!!!」という達成感を脳にすりこませてください。

わたしは、はじめのころは本を「1日◯◯ページ」と決めて読んでました。

1日で読んでしまうのがモッタイナイという気持ちもありました。

ただ、難しい本になると、途中で読むのがイヤになり投げ出すことが多かったです。

そこで、まずは1冊を読んだという自信を、意図的に作ることにしました。

それから、本を通して勉強するのが楽しくなりました。

読み方ですが、「読む」というより「見る」でokです。

制限時間を30分以内と決めてパラパラめくっていきましょう。

大事なのは必ず時間を守ることです。

付箋をはりながら読む

2周目になります。

気になった部分に付箋をはっていきます。

特に基準はありません。大事だと思ったところ、共感したところ、疑問に思ったこ

何でもokです。

本にメモする

付箋をはりながら同時進行で、疑問やひらめきをメモします。

すぐに忘れてしまうので、思いついたら即メモです。

なので鉛筆、ボールペンは、すぐ手にとれる場所に準備しておきます。

メモは本に直接書き込んでもよいですし、メモ帳でもokです。

メモ帳のばあいは、どのページの話なのかが、後から分かるようにします。

まとめる(ノート左側)

思考の整理として、ノートの左半分にまとめます。

きれいにまとめる必要はありません。

手書きする理由は、脳とダイレクトにつながる感覚になれるからです。

かつてパソコンでまとめてた時期もありましたが、手書きと感覚そのものが違うことに気づき、今のやり方に戻しました。

基本的には付箋をはった部分を、ノートに書き込みます。

ただ、必ず書くのではなく、ノートまとめ時点で心に響いたものだけを書き込みます。

そして矢印を書き込んで、そのあとに脳からふってくるメッセージをメモしてます。

矢印を書くと、その先を脳が考えてくれると本で読んだことがあり、実践したらうまくいったので続けてます。

はじめは、なにも浮かばないかもしれませんが、とにかく矢印を書いてみると良いですね。

大事なのは、付箋をはった部分を全てノートにまとめようとしないこと。

その日、心に響いたものだけで十分です。

ノートにまとめて、全てを覚えるという勉強ではないので、学校のテスト勉強にしないことが大事!

直感を重視すること、そして、脳との会話を楽しむのがポイントです。

自分で考えたことは、知識ではなく知恵、体験になります。

社会人の教養の勉強は、知識獲得ではなく知恵、体験を目的にするべき。

知識だけなら、スマホがあればその場で調べられるし、AIが得意とする部分で勝負しても先はみえてるからです。

定期的に見直す

本は、付箋をはった部分を中心に読み直します。

自分が成長するにつれて、同じ本でも見える景色が変わってきます。

なので1回読んだから、終わりではなく、何回も読み返しましょう。

読み終わるたびに、ノートを見直します。

前に記入済みの内容について、気付きがあればノート右側に追記します。

読み返して、新しく心に響いたものは、ノート左側に書き込みます。

付箋をはってない部分を中心に読む

自分の都合の良い部分だけを、読んでる可能性があります。

目的をもって読書すれば必然的にそうなるので、今度はあえて、付箋をはってない部分を中心に読みこんでいきます。

意図的に意識を向けると、新しい発見やアイデアが浮かびます♪

ポイントは、ノートは同じものを使うこと。

ノートは分野別に分けるよりも、教養の勉強を全て1冊にまとめたほうが良いです。

なぜなら、思考の横断がしやすくなるからです。

インターネットで教養を深める

映画やドラマ、アニメをみる

映画から学ぶことは多いです。それは哲学めいた教訓かもしれません。

自分だけでは1人分の人生しか歩めません。

しかし映画やドラマ、アニメを通して何十、何百人分の人生を歩むことができます。そこから得た学びは財産となります。

作り手の目線で考えれば「ストーリーの展開法」を学べます。モノにあふれた日本では、商品にストーリーがないと売れません。

どのような物語を紡ぐのか? 人は何に感動するのかを学ぶのにこれほど優れた教材はありません。

今は定額で映像作品を自宅でも楽しめる時代です。これを利用しない手はありません。過去にHulu→プライムビデオ(アマゾン)→dビデオ(ドコモ)と利用してきました。

今はまたHuluを使ってます。作品のバランスがとれているのが一番の理由です。(別にHuluでなくても構いせん。個人の好みでokです。)

雑誌でトレンドを確認する

雑誌をチェックすることで広く浅く業界のトレンドをつかむことができます。

例えば女性誌は5月~6月にかけてダイエット系の記事が多くなります。薄着、水着になることが多い7月、8月よりも早い。

もしアナタが健康食品の仕事についているなら、5月や6月に広告費をかけるべきだと分かりますよね。どんなダイエットが今年流行するのかも確認できます。

このぐらいのことは雑誌に出る前に、情報をキャッチしないといけません。しかし専門以外の情報、手薄になりそうな分野、自分の仕事につながりそうなテーマのトレンド情報をキャッチするのに有効です。

雑誌の広告を定点観測すると、今何が儲かってるのか分かります。莫大な広告費をかけられる業界を知ることで、ビジネスチャンスをつかめるかもしれません。

雑誌は編集者によって、ネットで見るとごちゃごちゃしている、専門書で読むと難しい内容を分かりやすくまとめられています。

最終的には専門書にあたることを勧めますが、教養を深める入門書として優れています。

勉強以外の読書について

さまざまなジャンルの本を読む

・古典

昔から読み継がれている本は、アナタが人生で行き詰まったとき指針を与えてくれます。わたし達が、仕事や私生活で悩む原因の多くが「人間関係」にあります。

古今東西読み継がれている、偉人の残した古典には、生きるヒントが隠されています。

難しい言葉で書かれてそうで、敬遠されがちな古典ですが、教養を深めるためにトライしてみましょう。

『生の短さについて』 byセネカ

『新訂 孫氏』by孫氏

『私の財産告白』by本田静六

『修養』by新渡戸稲造

『論語と算盤』by渋沢栄一

『ソクラテスの弁明』

・理系の本

文系出身者の場合、どうしても理系本を敬遠しがちです。科学的な思考や知識は、仕事や私生活でヒントになることが満載です。浅くて良いので、理系思考に触れてみましょう。

アマゾンばかりでなく、書店に足を運ぶ

ネットとリアル書店の両方を使うことで、良書との出会いの確率が上がります。

一般的に名著と呼ばれる本はネット書店で入手できますが、アナタにとっての運命の出会いは

リアル書店の方が起きやすい。

あてもなく、本屋で1時を過ごす。

何気なく手にとった本が、アナタにとって最高の本になるかもしれません。誰かに推薦された本ばかりでなく、自分から探しに行く積極的な読書も忘れないこと。

・漫画も立派な読書

教養を深めるための読書と言えば、小さな文字でぎっしり書かれた本をイメージしがちですが、そんなことはありません。漫画からも生きる勇気や希望、哲学に触れることができます。

『泣きたい日のぼのぼの』by いがらしみきお

先人の言葉から、将来像を作る

教養を深めたいと思う理由の一つに「自分はどう生きるべきか」があるのではないでしょうか?

40代、50代と過ごすうちに、20代の頃には考えもしなかった人生の終わりを意識するようになります。

自分はどう終わりたいのかを、じっくり考えるには、やはりモデルが必要です。

同年代との会話では、将来像をイメージするのは厳しい。そこで人生の先輩のコトバから、学ばせていただくのです。

『旅人 ある物理学者の回想』by 湯川秀樹

『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』by キングスレイ・ウォード

旅・体験を通して教養を深める

セミナーに参加する

人間観察をする

習い事を始める

料理教室、ホットヨガ、

投資信託を始める

美術館や映画、ライブなどアート作品にふれる

・「ルーティーンワーク」のない仕事はナイ!

これはどんな業種でも、あてはまります。営業職が開発を担当することはありませんし、教師が販売をすることもありません。

毎日が全く同じことの繰り返しではないにしても、枠組みはそれほど変わらないのではないでしょうか?

慣れてしまうと、良い意味でも悪い意味でも居心地の良い場所になってしまいます。「刺激のない毎日」と表現する人もいます。

感性を研ぎ澄ますために非日常を体験してみるのはいかがでしょうか?

その手段の一つとして、休みの日に映画やライブ、美術館に行き泣いたり、笑ったり、感動する。

芸術作品にふれることで、感性を磨くことができます!

「感じる力」を研ぎ澄ますことで、さまざまなことに応用することができます。

・「モノより思い出」

という有名なキャッチフレーズがあります。

モノがあふれる時代、いまや人間の購買意欲は簡単に動きません。

「感動する」「楽しい」。。。感情が動かないと行動(購買)してくれません。

スペックの高さを売りにするだけでは、売れません。それを手にしたとき、どんな感情を与えてくれるのか?

商品が与えてくれる感情と、買う人間のほしい感情が一致したときに購買意欲が動きます。

「うれしい」「楽しい」「悲しい」「感動」

そんな感情を忘れてルーティーンワークをこなしていませんか?

もちろん、日々の仕事に全力投球することは素晴らしいことです!

しかし非日常を体験することで、新しいアイデアが浮かんだら素晴らしいとは思いませんか?

人気店、繁盛店に足を運んでみる

人間が理由があって行動します。

・なぜ「あの店に行ってみよう!」と人々は思うのか?

・なぜリピーターが多いのか?

人気店、繁盛店をのぞいてみるのはいかがでしょうか?

行った店がアナタと同業種の場合、どうしても比較してしまいがちです。すると「〇〇がなっていない。」という感じで、相手の悪い部分を探してしまいがちです。

来店調査ではありませんので、ゼロベースで素直に良い部分を探すようにしましょう。

ゲームで遊んでみる

USJヒットの仕掛け人、森岡毅氏がプロフェッショナルに出演していたとき。

帰宅後に、モンハンをやっているではありませんか。

ゲームマニアかといえば、そうではなく仕事のヒントを得るためでした。

ゲームから得る感動や驚き、楽しさとUSJが提供できるアトラクションの共通項を探っているのです。

人気なゲームをプレーすることで、なぜウケているのかを探る。

・どんなことに感情が動いているのか?

・今、何を求めているのか?

それが分かれば、仕事ヒントを得ることもできます。

任天堂Wii のヒットは、「体験」「みんなと楽しめる」ことを人々が求めてることを明らかにしました。

グラフィックがきれいなゲームが増える中で、任天堂のDsがヒットしたのは「絵のキレイなゲームを求めている人」ばかりではないことを明らかにしました。

モンハンのヒットは、人々が「つながり」を求めていることを明らかにしました。オンラインで仲間と、ひとつの目標に向かって努力する。

人気のゲームをプレーすることで、「今、求められてるモノ」を探してみるのはいかがでしょうか?

まとめ

平均寿命が伸び続ける現代、常に勉強して自分を高めるスキルが必須になります。20代の就職のミスマッチだけでなく、30~40代の転職が当たり前になりました。

定年退職後は、余生を気楽にすごすという従来のライフスタイルでは立ち行かなくなります。

好奇心をもって、教養を高めるために勉強する習慣を身につけると、人生の選択肢も増えるのオススメです。